|

Les escaliers en bois

Tous mes remerciements à Jean Claude Guyot, directeur de l'entreprise Guyot Escaliers à St Alban les Eaux dans le Roannais et à son équipe, chez qui j'ai eu le privilège d'effectuer un stage qui a grandement facilité mon apprentissage de la problématique des escaliers. J'ai pu apprécier une approche rigoureuse et moderne de réalisation ainsi qu'une passion pour le travail bien fait. Le cours qui suit s'appuie sur cette technique.

L’escalier est une construction architecturale constituée d'une suite régulière de marches, permettant d'accéder à un étage, de passer d'un niveau à un autre en montant et descendant. Le terme a pour origine étymologique « scala », l'« échelle » en latin. Le métier correspondant est celui d'escaliéteur. La conception d'un escalier impose la connaissance d'un certain nombre d'éléments qui permettront de le définir correctement. L'escalier est un triangle constitué de la hauteur de l'escalier, de la ou les volées et du sol, il est indéformable. Lors de la conception d'un escalier, il est impératif de bien connaître sa destination pour respecter la réglementation qui lui sera appliquée. Il est donc important de bien connaître la réglementation associée pour ne pas se faire refuser un escalier. On distinguera la réglementation des bâtiments soumis au code du travail, la règlementation des établissements recevant du public et celle des logements individuels.

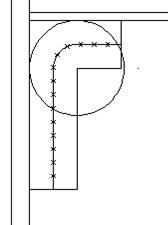

Le balancement : c'est une technique de tracé des marches dans les virages qui permet de faire tourner une volée d'escalier et gardant le giron constant. Cette technique permet d'éviter des collets de marches trop étroits. Le balancement d'une marche consiste à faire varier les points 1 et 2 vers les points 1' et 2' simultanément autour d'un point fixe de la ligne de foulée.

Le garde-corps : Ensemble constitué d'une main courante et de balustres, destiné à assurer une protection devant un vide. La main courante sera située à 90 cm du nez de marche en montant et 100 cm sur un palier ou une mezzanine. La pente de l'escalier : elle est représentée par un angle existant entre le plan horizontal et la ligne de foulée. La raideur d'un escalier se définit comme suit :

La volée : c'est une portion d'escalier ininterrompue comprise entre deux plates-formes et qui comprend les marches. Les marches sont droites dans la volée droite, les marches sont rayonnantes dans la volée d'escalier à vis (à la française) les marches sont biaises ou balancées ou dansantes dans les quartiers tournants.

Parmi les différents types d'escaliers rencontrés, on peut distinguer l'escalier à l'italienne qui se caractérise par une ou plusieurs volées droites coupées par un palier et installées entre deux murs, l'escalier à l'anglaise dont les marches visibles latéralement sont supportées par une crémaillère, l'escalier à la française dont les marches et contremarches sont "embrevées" (ajustées par emboîtement) dans le limon. Le premier travail en vue d'une réalisation d'escalier consiste à effectuer une prise de cotes. Les cotes qu'il faut relever avec le plus grand soin sont : - La hauteur à franchir Htotale, - les dimensions de la trémie - L'équerrage des murs (méthode 3, 4, 5), - L'épaisseur du plancher, - Les reculées, - Plus les spécificités "locales", les aplombs, les niveaux, les obstacles à franchir, etc. En 1675, François Blondel (1618 - 1686) se penche sur la question du calcul de l'escalier dans son "Cours d'architecture" enseigné à l'Académie Royale d'architecture. Il mesure le pas et constate qu'à chaque fois qu'on s'élève d'un pouce, la valeur de la partie horizontale se trouve réduite de deux pouces et que la somme de la hauteur doublée de la marche et de son giron doit demeurer constante et être de deux pieds. La formule, dite « formule de Blondel » est née : Module = 2h + g, où M est le module (ou le pas) et vaut 2 pieds (63 cm), h est la hauteur de la marche et g est le giron (distance entre deux nez de marche consécutifs mesurée sur la ligne de foulée). L'idée directrice est que l'effort fait par la personne qui monte soit constant, malgré les variations de la hauteur montée effectivement par rapport au déplacement horizontal selon l'endroit où on se situe dans l'escalier, montée plus forte dans les coudes (cette personne est positionnée avec la main sur la rampe). Les marches courantes ont 17 cm de hauteur, mais ne doivent plus excéder 16 cm pour les lieux accueillant du public et 28 cm de giron minimum (Décrets no 2006-1657 et 1658 arrêté du 15 janvier 2007) : le pas usuel est de 63 cm, la pente de ces marches est de 30° environ. Cette valeur standard est à considérer comme base de calcul, tout est question de l'effet final donné à l'escalier : escarpé, ou au contraire « agréable » ou encore à accessibilité maximum pour le public.

Il faudra calculer le nombre de marches, la hauteur des marches, le giron, Par le dessin on obtiendra les différentes cotes des marches, contre-marches, limon(s), crémaillère, poteaux. Pour qu’un escalier soit agréable à monter, le nombre de hauteurs théoriques "n" est défini dans l’intervalle suivant :

Le nombre de hauteur réel "n" sera la valeur entière comprise dans l’intervalle ci-dessus. Le calcul de la hauteur réelle h d’une marche est défini par la relation suivante :

Pour faciliter le tracé, toutes les marches doivent avoir la même hauteur sauf la première marche qui peut être légèrement différente.

La dimension d'un giron sera une valeur la plus grande possible comprise dans l’intervalle ci-dessus. Toutefois pour certains escaliers le giron doit être diminué afin de respecter la hauteur d’échappée L’escalier idéal est celui qui vérifie la relation suivante :

Etape n°4 : calcul du nombre de girons Chaque giron sera reporté sur la ligne de foulée en partant du nez de la marche palière, la plaquette. Le nombre de giron est égal au nombre de hauteur moins un.

Etape n°5 : définition des marches pour un escalier à un quart tournant à droite

Une fois l'escalier correctement balancé, il est imprimé à l'échelle 1/10, cette échelle permet d'obtenir directement les cotes réelles en ajoutant un zéro. Chaque pièce de bois utilisées pour la réalisation de l'escalier doit être fait avec soin pour obtenir des tons harmonieux. Aucune des dosses ne sera utilisée pour réaliser une pièce d'un seule tenant. Il est nécessaire de réaliser toutes les pièces de l'escalier. C'est donc un jeu d'assemblage pour réaliser les pièces brutes qui pourront ensuite être usinées. Les pièces de bois seront toutes recoupées pour éviter que le bois ne tire à cœur et les déforme. Lorsque les pièces de bois auront été réalisées, elles pourront être usinées, puis appariées et montées définitivement dans la volée correspondante.

Les limons et crémaillères ébauchés sont réalisés généralement en deux parties. Les pièces de bois sont délignées, rabotées, enturées à la toupie, puis assemblés à la MUF (Mélamine Urée Formol) et pressées. Pour calibrer correctement les limons on utilise des plans tracés à l'échelle 1. Lors du défonçage sur la MOCN, les limons de jour seront défoncés à contre cœur et les limons de mur à cœur. Les programmes des pièces sont réalisées en CFAO à partir du dessin des escaliers. Sur ce type de machine, la mise en position se fait par un projecteur laser qui projette le profil de la pièce sur le bois brut, le maintien en position se fait par dépression, ou par serrage pneumatique.

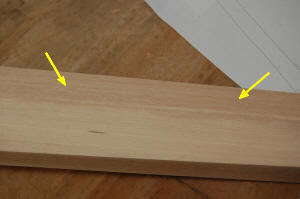

Les éléments de marches et de contremarches sont coupés à la scie à format d'être corroyées à une épaisseur de 39 mm. Les marches sont établies une à une avec 2 ou 3 pièces de bois pour "casser " le bois et éviter que le cœur ne déforme la marche. Pour cette étape de fabrication les dessins utilisés sont à l'échelle 1. Chaque pièce de bois est ensuite toupillée, collée et serrée. Les éléments d'une marche doivent être assemblés le cœur vers le haut. Chaque marche sera calibrée à 38 mm d'épaisseur, épaisseur définitive. Les marches sont ensuite chantournées à la CN coupée à la largeur de l'emmarchement + 34 mm. Le nez de marche est ensuite taillé avec une fraise de forme puis la rainure destinée à la contremarche est réalisée. La marche est pratiquement finie, elle est ensuite vérifiée, mastiquée si nécessaire, puis poncée. Les contremarches seront rainurées pour chevaucher la marche.

Les poteaux sont réalisés en deux parties à partir d'avivés contrecollés. Ils sont enturés puis collés et serrés. Les différents usinages, mortaises et entailles, seront ensuite réalisés sur MOCN par retournement de la face du poteau à travailler. La mise à longueur des poteaux peut se faire soit sur CN soit à la main lors de l'assemblage. Les cotes d'un poteau fini sont d'environ 80 x 80 mm.

Toutes les pièces de bois sont reprises pour les finir les assemblages et les finitions. Lors de cette phase les chevillages à la tire sont réalisés, vérifiés, mais l'assemblage final se fera au montage. Les correspondances entre les entailles des poteaux et des limons sont vérifiées et ajustées. Les limons sont vissés sur les poteaux puis démontés. Les poteaux ne seront mis en place que lors du montage. Chaque marche est contrôlée et ajustée si nécessaire. Par la suite les différentes volées seront assemblées définitivement.

Pour vous rendre compte des difficultés de pose d'un escalier vous avez à votre disposition deux poses d'escaliers, un escalier droit à la française et un escalier à 1/4 tournant à droite. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||